持続的な地域づくり

舟運よる物流及び交易を支えた木曽川

舟運で発展した文化

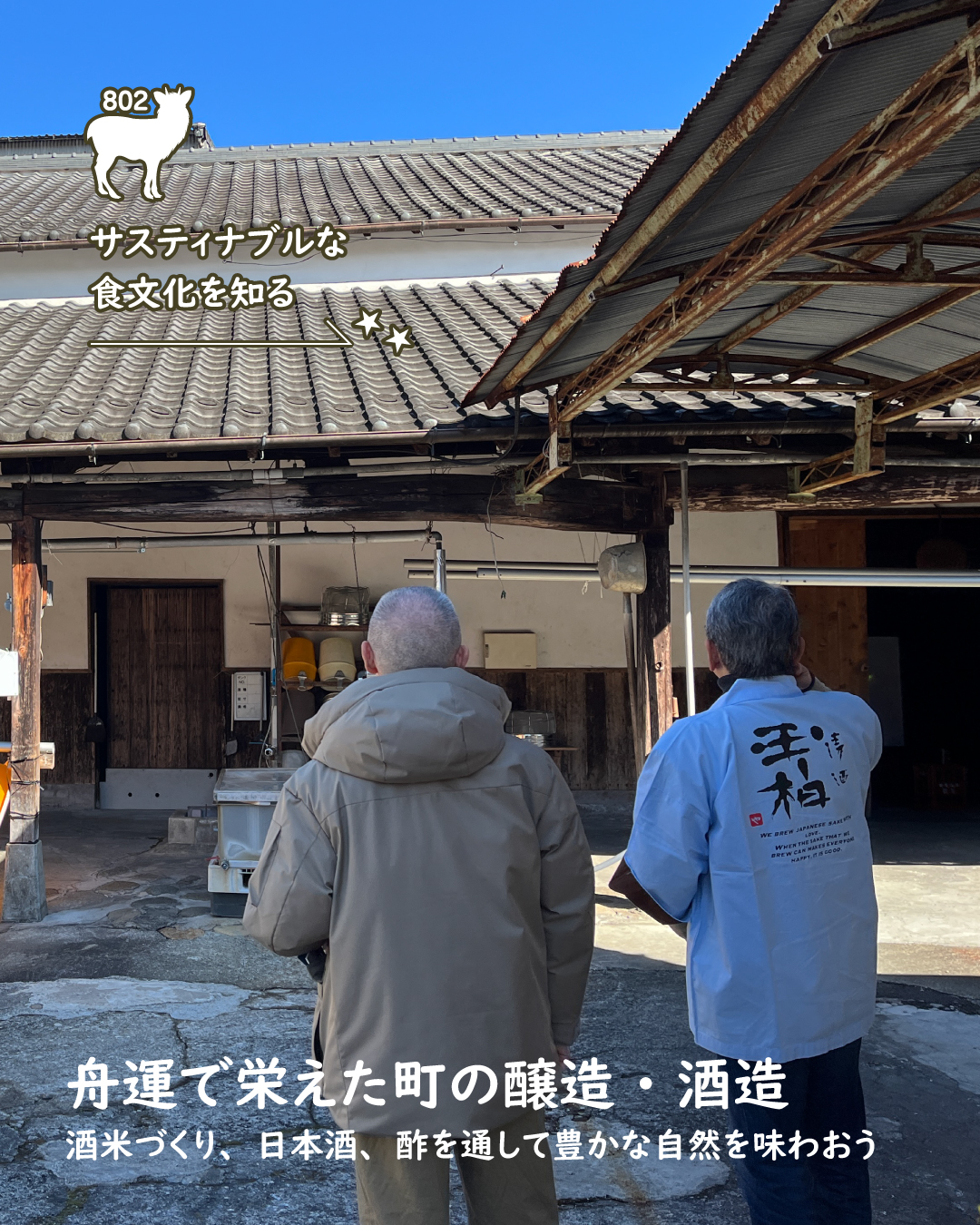

国内の舟運で栄えた町では、物流が盛んで物資の移動が容易だったため、商業や産業が発展しました。特に醸造業においては、舟での輸送が重要な役割を果たしたといえます。

例えば、酒造りや醤油、味噌などの発酵食品の生産が盛んな地域では、原料や製品を舟で運ぶことができ、広範な市場に供給することが可能でした。このため、舟運が発展した町では、醸造業が経済の一翼を担い、発展することが多かったのです。

八百津町では地元消費や、黒瀬湊から黒瀬街道を人馬に乗せて山国へ運ばれることが多かったようですが、町の南を東西に流れる木曽川にあった黒瀬湊に近い場所に現在も、地酒を扱う2軒の酒蔵、「蔵元やまだ」「花盛酒造株式会社」。「内堀醸造株式会社」、「味噌平醸造」、「井上醸造」が、酢、味噌、醤油など醸造品を扱っています。

蔵元やまだ

YAOTSU MALLで購入

花盛酒造※販売店 満寿屋

YAOTSU MALLで購入

内堀醸造株式会社

YAOTSU MALLで購入

井上醸造

YAOTSU MALLで購入

味噌平醸造株式会社

YAOTSU MALLで購入

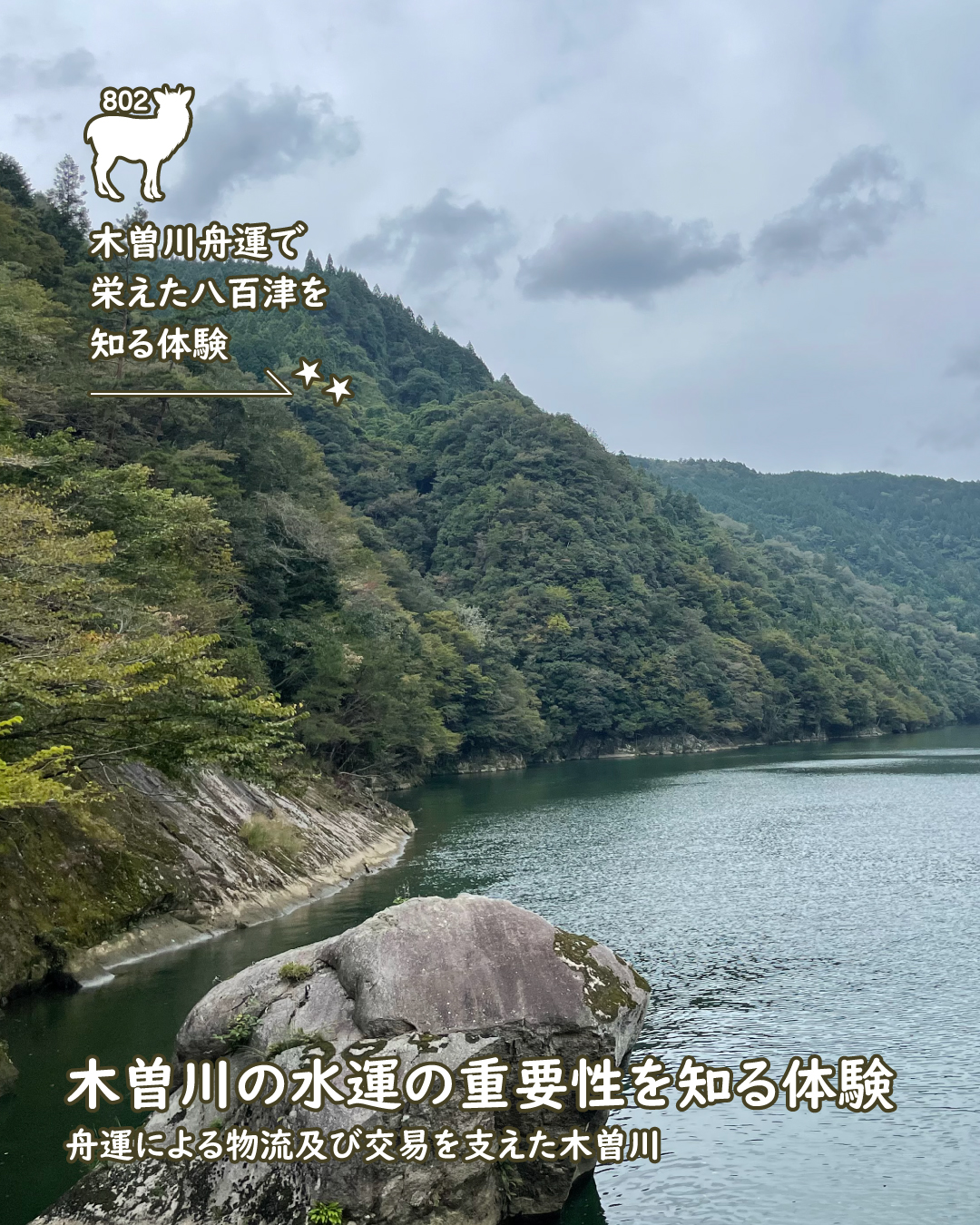

木曽川舟運

木曽川舟運(きそがわしゅううん)は、岐阜県の木曽川を中心に発展した舟運のことです。

木曽川は、長野県の鉢盛山を源流とし、愛知県の名古屋に至るまで、重要な物流路として利用されました。この地域の舟運は、江戸時代を通じて特に重要な役割を果たしています。

木曽川水運は上流の長野県木曽郡や、岐阜県を通り、名古屋を経由して伊勢湾へと至る水路です。もともと、木曽川の水運の重要性は木曽谷から木曽材を流送することにありましたが、江戸時代に「木曽式伐木運材法」が確立してからは、材木が流送される冬から春以外の季節は航行自由になり、木材以外の物資が運ばれたことで、さらに木曽川筋の経済発展につながっていきました。

寛政年間の黒瀬湊の繁昌ぶりを『濃州徇行記』で、

「煙草・炭・薪・板類・糸・木紙・塩・味噌・竹の皮・材木・白木など万 ( よろず ) 商物が多くて、木紙は近辺苗木領・信濃より買い岐阜・上有知 ( こうずち ) へ売り、材木・白木・板類・炭・薪は苗木領・近村から買い寄せ名古屋・笠松・桑名方面へ送り、又、塩は名古屋・四日市・桑名あたりから買いよせ隣村・苗木領へ売り捌いた」と述べられています。

黒瀬街道

江戸中期までは、兼山湊(かつて岐阜県可児市(旧・兼山町)に存在した河港)が下流から運んだ塩の販売拠点、木曾川上流の商業の中心地として発展しましたが、後期になると、八百津町(旧・細目村)の「黒瀬湊」が木曾川遡航(そこう)の終着地として商業の中心地となりました。

八百津を行き交う商人たちにとって、八百津町(旧・細目村)の「黒瀬湊」から恵那、苗木城下を結んだ「黒瀬街道」は物資の搬入路としてとても重要でした。

現在でも、「本町通」として、酒蔵や、和菓子屋が立ち並ぶ、八百津のメインストリートとなっており、木曽川に架かる「八百津橋」のたもとの黒瀬湊には、文政5年(1822年)に建てられた常夜灯が残っています。

舟運で運ばれた荷物の中でも特に、塩が運ばれることは、特に日本の経済発展の歴史において、非常に重要な要素でした。

塩は古代から近代にかけて、食料の保存や調味料として欠かせないものでした。舟運を通じて塩が運ばれることによって、海沿いの産地や内陸部の需要に応じた供給が可能になり、その流通は地域の経済や、人々の生活を支える非常に重要な商品となりました。

名古屋・四日市・桑名あたりから買われた塩が、黒瀬街道で隣村・苗木領へ運ばれ、売られたことから、「塩の道」と呼ばれることもあるようです。

木曽川流域の現在

ダムの建設、鉄道や道路の整備により、木曽川舟運は次第に衰退していきました。

しかし、八百津町を含む木曽川流域の町々では、舟運がもたらした歴史や文化の影響が今も色濃く残っています。

八百津町では、舟運の歴史を学ぶことができる資料や遺構が保存され、観光資源としても注目されています。

木曽川舟運で栄えた八百津を知る体験

山の資源の大切さを感じる体験

山で必要なだけ木を切り、そして植える。山の資源を活用し、つかった分だけ戻すことで人の暮らしと山の環境はバランスを保って来ました。森を理想的な状態に近づけることは、きれいでおいしい地下水をつくることにつながります。

MORE

「久田見からくり祭」を知る

久田見祭りに登場する、その人形の動きの秘密は「糸切からくり」という独特な技法と操作にあり、歴史的、芸術的な価値も評価されています。

MORE

山の資源と地域のまつり

錦織綱場で集めた材木を川下の犬山方面へ流すために藤つるで筏に組んだ技術からも、山の資源を活用する人の活動と森林環境が上手くバランスをとっていた様子がうかがえます。

MORE

八百津町の「発酵」を楽しむ

食材が乏しくなる冬の保存食としてつくられた「こうじ漬け」は、どうしても不足する冬季のタンパク質を得るという必然性から、野鳥やスルメ、揚げなどが主な材料とされ、ていました。

MORE

八百津町の2軒の酒蔵「地酒」を楽しむ

仕込み水の水質が発酵に多大な影響を与えるため、蔵元は水源の維持に神経を使うように、源流で豊かな自然環境が守られていることは、酒造りに良い影響を与えます。

MORE

木曽川水運の重要性を知る

かつて八百津は、木曽川上流で伐採した木材を筏に組む要所であったのと同時に、様々な商品も交易されていた地でもありました。物資を川で運ぶことを「舟運」と呼びます。

MORE

-

森のある暮らし季節の体験

歴史や文化から見えてくる、森と暮らしのつながり。その関係を未来に向けて、より良い形につなげていくために。スマホを使ったWEBARで、八百津の歴史・文化・環境を学べるまち歩き。さらに、酒造・醸造・農業・林業など、地場産業に […]

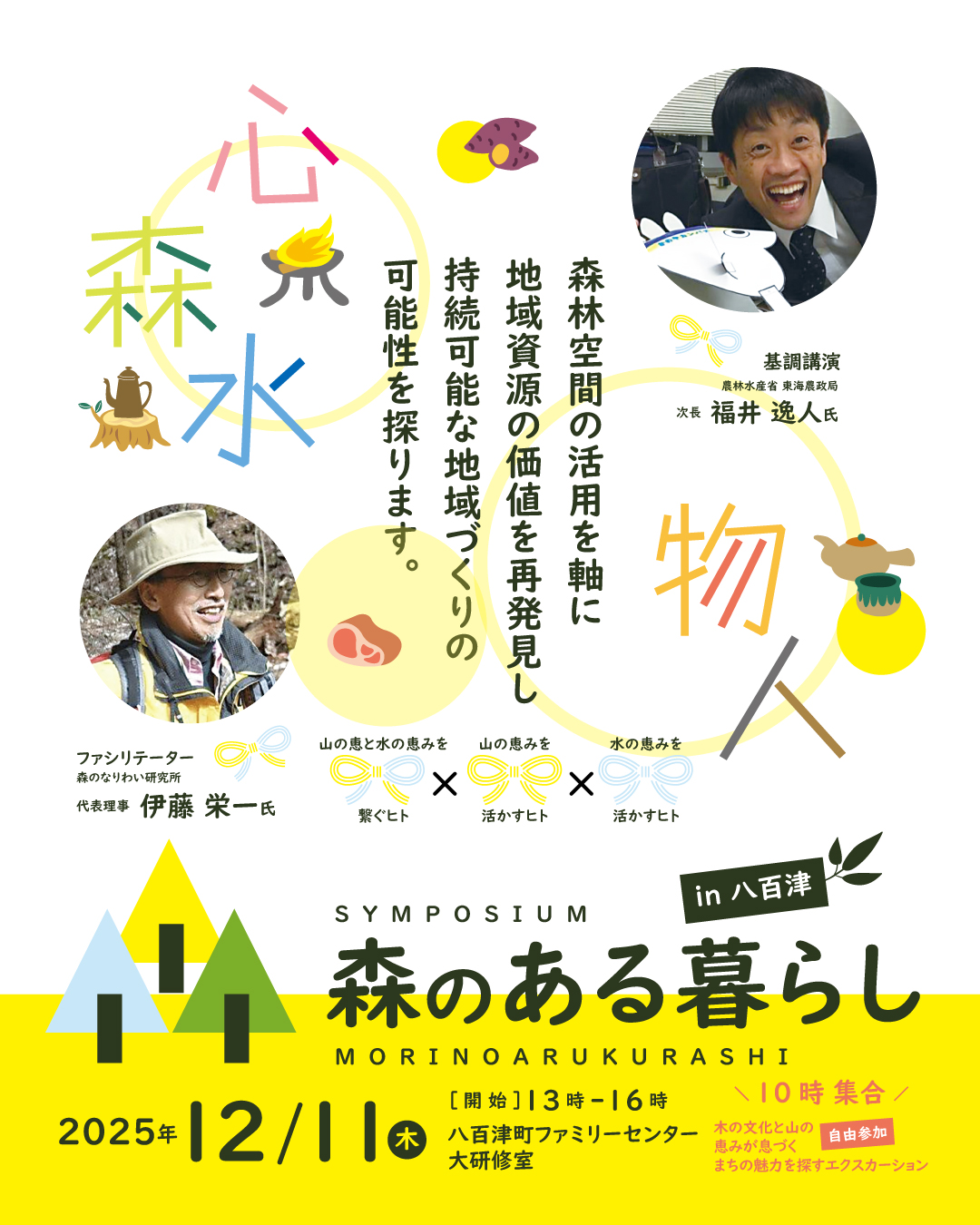

シンポジウム 森のある暮らし

町の約80%を森林が占め、森と水の恵みに育まれてきた八百津町。この豊かな自然環境の中で、人々は森と水に支えられた暮らしを営み、文化を育んできました。本シンポジウムでは、森林空間の活用を軸に、地域資源の価値を再発見し、持続 […]